「ひたちBRT」自動運転バスに乗ってみた

日立市で、国内初の中型バスでのレベル4自動運転による営業運行が開始されました。

ひたちBRTは、旧日立電鉄線の廃線跡を利用したバス専用道路を走るバスです。常陸多賀駅や大甕駅から乗車することができ、途中、泉神社のある泉が森や、南部図書館などを経由して、道の駅「おさかなセンター」間を往復しています。

(ひたちBRTの走行ルートです)

自動運転区間はこのうち、バス専用道路区間となる河原子から南部図書館までの約6.1キロ。ルートの大部分が自動運転区間です。

>ひたちBRTで自動運転バスの営業運行がスタートします!(日立市ホームページ)

>ひたち無人自動運転バスプロジェクト(みちのりグループ)

全国に先駆けて営業運行された自動運転バスに、さっそく乗ってみました!

バス停へ

今回は、多賀駅(JRの駅名は常陸多賀駅ですが停留所名は多賀駅)からおさかなセンターまでの全区間に乗ってみました!

JRの常陸多賀駅の駅舎を出ると、すぐ目の前にバス乗り場があります。

ひたちBRTは2番乗り場。

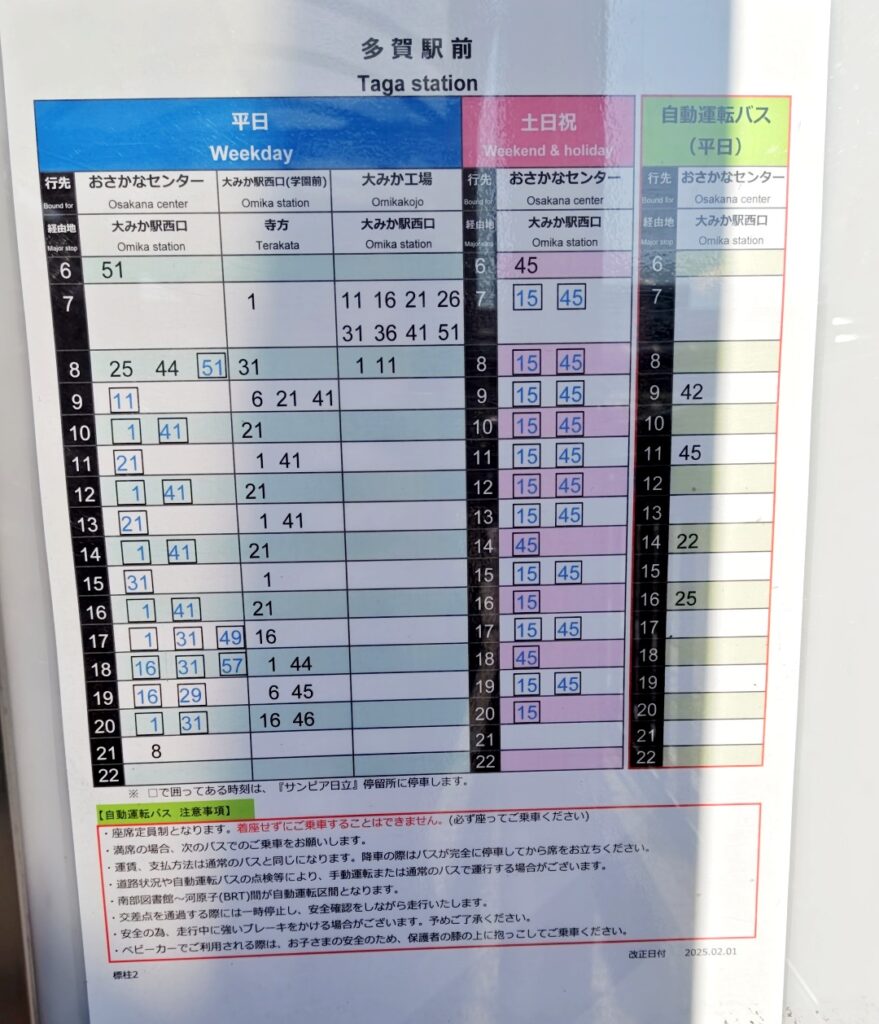

自動運転バスは現在のところ、平日1日4往復のみの運行です。

多賀駅前バス停からは、9:42発、11:45発、14:22発、16:25発の4本。

他の便は通常の手動運転の便です。

これに乗ります! まるで小学校の国語の教科書で読んだお話を彷彿とさせるような綺麗なイラストが目印です。

自動運転バスは立ち乗り不可、全員着席のため定員が27名となっています。

乗車は真ん中のドア。

茨城交通のバスカード「いばっぴ」またはタッチ決済のできるクレジットカードで支払う場合は、右の黒いカードリーダーがピッと鳴るまでカードをタッチします(整理券は不要)。

現金やQRコードで決済する場合は、整理券を取ります。

>使える決済方法の詳細はこちらから(茨城交通のホームページへ)

(Suicaなどの交通系ICカードは使用できません)

手動運転バスも自動運転バスも、運賃の支払い方法は同じです。

出発進行!

多賀駅を出発してしばらくは、一般道路のため手動運転です。

バス専用道路区間に入り、河原子の停留所から自動運転区間となります。

(乗務員がハンドルを触っていないのにバスが進んでいます!)

乗務員席の後ろにはモニターがあって、他の車や歩行者、障害物などを自動で検知していることがわかります。歩道よりも外の車や人物も検知しているようなので、予想外の飛び出しなどにも警戒しつつ運行しているようです。

一般道や歩道との交差点には遮断機があり、かならず一時停止します。

速度は最高でも40Km/h以下で、乗降客がいなくても停止するため、それほど運行スピードは速くありません。

(大甕駅の停留所のロータリーもスムーズに一周!)

乗り心地は驚くほどスムーズです。

発車停車もなめらかで、左折右折もカーブも、自動でハンドルが細かく動きます。本当に自動で運転しているの?と思ってしまうくらいでした。

それにしても、自動運転バスは全国的に見ても珍しいためでしょう、通りかかった方々の注目の的でした。

運転手さんがハンドルを触ってない!

と、みなさん興味津々といった瞳でバスの運行を眺めていました。

到着!

所要時間約40分ほどで終点のおさかなセンターに到着。

降りるときは、いばっぴかクレジットカードの場合は乗るとき同様、ピッと鳴るまでカードをタッチ、

現金かQRコードの場合は先に整理券を入れると運賃が表示されるので、そのまま現金を入れるか、「QR」と矢印のある部分にQRコードをかざします(現金の場合はおつりは出ませんので、先に両替が必要です)。

おさかなセンター!

日立市久慈町にある道の駅です。鮮魚や干物を買うこともできますし、さまざまな海鮮系グルメを楽しむこともできます。

そしてここまで来たら……やはり味勝手丼でしょう。

>味勝手丼とは?(おさかなセンター公式サイトへ)

自分の好きなネタをチョイスして、オリジナルの海鮮丼を作ることができるんです!

(いただきます!)

他にも、浜焼きや寿司など、海の幸が楽しめる道の駅です。

「乗ってみた」──感想

前回の記事「ひたちぐらし 車がなくても生活できるか」でも触れましたが、日立市は基本的に「車はあったほうがいい」と言われています。そのため、特に朝晩を中心に慢性的に渋滞が発生するという問題を常に抱えています。

ひたちBRTはバス専用道路を走行するということで、電車と同じように、渋滞にとらわれずに移動できる交通手段としてとても便利に利用できると思います。

さらに自動運転は、現在は平日のみ4往復のみですが、増便、一般道の走行、無人運転の実現など今後、さらに発展していくことと思います!

未来の世界に一歩近づいたようで、夢が広がりますね!!

全国的な「運転手不足によるバスの減便」という問題の解決策ともなる自動運転バス。

未来を感じることができるひたちBRT自動運転バスに乗りに、ぜひ日立へお越しください!!

このカテゴリでは、日立のちょっとした日常や暮らしの情報についてお届けします。